【专访】艾敬,界限与自由

艾敬在北京工作室

赫希洪博物馆(Hirshhorn Museum)在纽约的“全球最具开创性女性艺术家”庆典晚宴结束后,艾敬和我们约了第二天同去曼哈顿下城,看新美术馆的展览,再逛逛切尔西的画廊。

新美术馆(New Museum)在Bowery街,艾敬说,离她当年在下城租的那个工作室特别近,步行仅十来分钟。这片街区搭着SOHO,靠近中国城和小意大利,市井之外,艺术氛围也不错,沿街开有各种画廊、设计店和咖啡餐厅。新美术馆在2007年由日本设计师完成改造,6个白色矩形盒子像积木一样不规则地叠在一起,混在周围老工业风的旧楼里看起来很奇特。这里展览的也都是前卫当代艺术,很快成为纽约中产人群一个新颖时髦的地标。

而十年前,艾敬说,这边因为老式厂房多,房租便宜,穷艺术家和诗人扎堆。她当年租的那间画室也类似Loft结构,在临街的二楼把角,面积不大但空间很高。她楼下的街区有个小型移民博物馆,纽约历史上最早一批移民就是从这地方登陆的。离得不远处还有个Living room的现场音乐表演场地,她在那里看过一次小野洋子的演出。

“那时候街道两边大都是五金店、建材店,看不到什么画廊。但现在,附近已经有了上百家画廊。”艾敬脱掉了头一天晚宴上的一身华服,回复到牛仔裤和素面,和我们在曼哈顿深秋的寒风中疾走,一路怀旧,一路为自己差点认不出各种旧地而开心,“看看,艺术就是有这种改变一切的能量”。

20年前,也正是从纽约开始,歌手艾敬被她所说的这种“有改变一切的能量”的艺术一把抓住,从此改变了人生方向——在她口中如宗教一般信仰的艺术,不是曾经让她在90年代的中国成为大众偶像的流行音乐,而是,绘画。

《每一扇门里都有鲜花#1》,装置 印度尼西亚十九世纪木门

187x76cm,2012

《每一扇门里都有鲜花#2》,装置,法国19世纪木门

235x150cm,2012

转轨

看起来,艾敬最初萌生离开流行音乐的决定来自那张不能出版的专辑:《中国制造》(Made in China)。在几近家喻户晓的《我的1997》之后,1998年,她在洛杉矶CBS STUDIO精心录制的第四张个人演唱专辑没有能够通过有关部门的审批。那年年底,她选择暂别唱歌,开始学习画画。

但事实上,当她多年之后重新回想,那个决定是源于内心深处一种无法掌控自己生活的惶惑。在1998到2003年那段时间,她也曾在纽约和北京、绘画和音乐之间摇摆了好几年,但作为歌手,国内越来越娱乐化的电视节目和专辑宣传的不专业场面时常令她尴尬,更多时候是疲惫和焦灼。“每次参加完不喜欢的工作我就会在半夜从睡梦中猛然醒来,像是丢失了某种心爱的东西一般惊慌和懊恼。我讨厌自己欲拒还迎,我无法适应,无所适从。”在艾敬眼里,至少在那个时候,绘画是比演唱远为自由的一种救赎:独立工作,不受人控制,隔绝于外界喧嚣。

如果说之前的画画还只是玩耍和逃避,2003年那个夏天,当艾敬从北京工作室再次不告而别,她追逐成为一个职业艺术家的梦真正开始了。从那以后,绘画于她也就不再是单纯的愉悦,因为有了期待。或者说,曾经对音乐有过的成功的欲望,变换一种形态后,又重新占据了她。坐在纽约的画室里,艾敬说,她有了恐惧和不安。“这个世界上还需要多一个艺术家吗?”

这种疑问,其实也是看着她转换轨道的人的疑问,包括周围关系或近或远的艺术圈朋友。后来这些年,在中国当代艺术界,艾敬实际上一直处在超越自我也面对疑问的突围之中。在人脉和交往的层面上,她作为明星所拥有的资源显然是其他年轻艺术家所不具备的:可以向张晓刚、蔡国强这样量级的艺术家当面求教,随时飞到巴黎、伦敦、东京的各个着名美术馆去看最新展览,对那几年表面热闹的中国当代艺术也有真实而清醒的判断。但回到创作本身,面对画布,她还是要独自面对最本质的那个问题:我自己的艺术语言是什么?

符号

作为歌手的艾敬,出现在公众眼前其音乐语言就相当明确:民谣。而作为艺术家的艾敬,她没有能够如此迅速地去确认一个标签。从绘画到雕塑到装置以及影像,从波普、涂鸦到现成品,她在这十年的作品中几乎无所保留地呈现了自己“成为艺术家”的犹疑和坚定、挣扎和思考。

不过,无论观念和形式如何在自问中寻求变化,艾敬这些年的作品中仍有一个连贯的创作,那就是“LOVE”系列。她总在搜寻一切可能与这个主题相关的材料以及更多的内在含义。她以此字符作为自己看待世界的角度。

熟悉西方战后艺术史的人会知道,LOVE并非艾敬的原创艺术语言。美国艺术家罗伯特·印地安纳在上世纪六七十年代以此字符创作的色彩拼贴和雕塑已经闻名于世。艾敬自己从未否认这一点——在说到2009年之前的作品时,她评价多为小品式的,“有很多挥之不去的别人的影子”——但类似质疑也从未左右过她执着于此。

艾敬在2007年创作了LOVE系列的第一件油画作品:Love1

两件3米×3米的黑白之“爱”——I love in black,I love in white,在我看来代表了艾敬所说的,她在2010年后逐步形成较为深刻的自己语言的阶段。那两年,她在北京的工作室刚从后现代城的公寓楼搬到城乡接合部的环铁艺术区。“我仿佛又回到了艳粉街,回到了‘蓝领’状态:working class。”在作品里,我们看到的是既为单纯又为混沌的一种边界状态。颜色的堆积和重复,情绪的躁动,都不再像从前那样直接停留在画面上,而被她以安静的方式逐层化入“平面”,具有共识性的LOVE字符在黑白两种底色上获得了属于艺术家的个体歧义。

《枪与玫瑰》,丝网印刷、油画棒,450×300厘米,2012年

《枪与玫瑰》是她在2012年另一件令人印象深的黑白基调作品,以现成图片、丝网印刷和油画棒完成。马克·吕布拍摄于1975年的这张新闻照片是全世界都熟悉的图像:一个手持鲜花的女子面对一群持枪的士兵。爱、和平和反战。艾敬在这个创作中表现了她的敏感度和综合材料能力,以自己的LOVE符号在印刷图片上一次性完成书写,两重时间,两重空间,重构含义。“一个星期天的下午,我开了一瓶香槟,配了新鲜柚子汁……几个小时内,我用油画棒在画布上书写‘LOVE’。我独自搬动梯子,上上下下,还穿了7寸高跟鞋。光影在画面中移动变换,由下午直到傍晚。我沉醉在完成作品的满足中。香槟在我体内的效果是高扬的,它总可以点燃我的激情。”

但很快,她的作品看起来令人困惑地再次回到色彩游戏。2012年在中国国家博物馆的“I love AIJING:艾敬综合艺术展”上,油画《我爱色彩》舍弃了黑白和极简,鲜明地尝试“去建立色彩构成以及画面的可读性”。艾敬讲述她的创作过程:每画完一层颜色,会把作品搁置在一旁,等画面干透了再画,这样让每一层颜色都留下痕迹,而每一种绚丽又被遮盖。她称之为“释放”,从过去的理性的工业化创作转向色彩狂奔。

2012年的装置系列“每一扇门里都有鲜花”的第一件作品出现时,从材料和形式上不难看到美国涂鸦艺术家巴斯奎特(Jean Michel Basquiat)的影响:斑驳旧门,粉笔涂鸦。不过当这个系列出现在2014年上海中华艺术宫巡展“艾敬的爱”时,试图和她个人经历和前后作品的上下文合为一体。门是古董门,艾敬说明是她从不同国家精心收集,这和巴斯奎特在街头随便找张破门涂鸦的语言含义已经迥异;其次,系列后两件作品以半掩在门后的真正的鲜花,替换了第一件上面以粉笔绘画的鲜花,并在展览期间每周更换。甜美的复杂,替换了现成品艺术的简单之否定。它就仍然是艾敬式的回应个人现实的表达:“从一个流行歌手转变为视觉创作艺术家,犹如推开了一扇门。”

2008年,时任北京今日美术馆馆长张子康邀请她做的首次个展——“All ABOUT LOVE”,可以说是这扇门为歌手艾敬打开的第一道缝隙。10年后,2017年11月6日晚,纽约林肯中心大卫·格芬厅的庆典,某种程度见证了当代艺术领域的艾敬:赫希洪博物馆2017年授予32位女性艺术家“全球最具开创性女性艺术家”荣誉,艾敬是名单上唯一来自中国的入选者。

2017年11月6日,艾敬与赫希洪博物馆馆长Melissa Chiu在该馆举办的”全球最具创造性女性艺术家“纽约庆典晚宴上合影

“她们改变了公众对当代艺术的看法,并围绕当下最重要的命题拓展了文化对话。”赫希洪博物馆给32位女性艺术家的共同评语这样写道。“她们”当中,包括草间弥生、翠西·艾敏、巴巴拉·克鲁格等成名已久的艺术家。一位纽约艺术圈人士透露,草间弥生今年在赫希洪的个展“无限镜屋”如此成功,不但为博物馆带去前所未有的百万人次观众,也让该馆的2017庆典晚宴比前面两届——“新一代新兴艺术家”和“杰出华盛顿艺术家”——在纽约艺术圈多了一些关注度。

“刚刚看到这个名单的时候,我只看到熟悉的小野洋子以及草间弥生,我感觉自己的名字能与这些前辈在一起是无限的荣光。”艾敬无意掩饰她的骄傲。

2015年6月,由中国国家博物馆副馆长陈履生策展的“对话”艾敬艺术巡展于意大利米兰昂布罗修Veneranda Biblioteca Ambrosiana Museum美术馆举办。图为其中她致敬达·芬奇作品《音乐家》的声音装置《To Da Vinci》,205x206x60cm, 2015

几年前,艾敬在自传《挣扎》末尾列举“最喜爱的艺术家”名单时,这两位日本艺术家的名字还不在其列。她心目中第一位的是安迪·沃霍尔,她曾把自己第一个画室租在了沃霍尔生前曾经常出入的曼哈顿下东区。女性则只有一位,是法裔美国艺术家路易丝·布尔乔亚(Louis Bourgois)。“她的蜘蛛在东京森大厦的二楼平塔上长久地展示,是对母性的认同和敬畏,也是这位艺术家留存在这个世界的符号。一位女性到了那样的年纪,无论躲在她生命体里面的小女孩多么惹人爱怜,可是无可置疑的她——路易丝,已经成为一个强大的母体。”艾敬写道。她所热爱的,是她渴望成为的。

那天晚上,盛装的艾敬手举香槟,站在了林肯中心大卫·格芬厅的聚光灯下。和她一起坐在现场的,是纽约艺术圈活跃的400多位艺术家、策展人和评论家,他们参与制造了全球当代艺术从学术到市场的大半话语权。艾敬执着地要从歌手成为艺术家的十年,全球当代艺术圈也同样以令人不曾预想到的速度和规模,成为了另一个巨大的名利场。她站在了中心,她是否找到了自由,隔绝了喧嚣?也许,那位伟大的抽象艺术家弗兰克·斯特拉(Frank Stella)说得很对:“艺术至少为终极自由提供了一种错觉。”

我从未看到界限,因此也就跨越了

——专访艾敬

“我相信自己的‘LOVE’与别人不同”

三联生活周刊:在什么时间,通过什么方式,得知自己入选赫希洪博物馆2017年“全球最具开创性女性艺术家”?博物馆给予你个人的评价是如何表述的?

艾敬:今年夏天的时候,馆长招思颖(Melissa Chui)给我的工作室发来一封官方邮件,通知我被选为该馆2017年全球荣誉女性艺术家,以表彰今天艺术界里杰出的女性所做出的贡献,并邀请我出席了11月6日晚在纽约林肯中心的庆典晚宴。

三联生活周刊:32位获得荣誉的女性艺术家中,有哪一位或哪几位的作品是你所关注的,给过你触发的?

艾敬:刚刚看到这个名单的时候,我只看到熟悉的小野洋子以及草间弥生,我感觉自己的名字能与这些前辈在一起是无限的荣光。后来我查看了这个名单里一些艺术家的作品(不是全部),都很大气。印象深刻的是奈瑞·巴格拉米安(Nairy Baghramian)以及巴巴拉·克鲁格(Barbara Kruger),前者是伊朗籍极简表现主义艺术家,我一直欣赏用极简创作方式的艺术家,我其实自己就曾经想用极简的方式做艺术,想用深入浅出的方式来诠释作品,大道极简嘛。可惜我还不够肯定,我认为我生活的时代里缺少那样的土壤也就缺乏了说服力,因此我放弃了——虽然我认为中国的传统水墨其实就是极简的……说回来欣赏奈瑞·巴格拉米安的作品,同样地,她的造型语言独特、符号感强烈,让人一下子就能记住,这位艺术家的鲜明个性语言也就显露了出来。巴巴拉·克鲁格的作品比较容易接受,不仅仅因为我在纽约生活了那些年,也因为我的音乐学习也是从听乌斯托克的摇滚诗歌开始的,巴巴拉·克鲁格的作品还具有战后当代艺术的波普(Pop Art)风格。不说对她的作品喜欢与否,是她充满活力的张扬的创作非常具有纽约精神,我感觉出生于1945年的她就是我们说的纽约的“老炮儿”。

AI PRAY, 3d 雕塑,25x25x12cm, 2015

三联生活周刊:在这个专为女性艺术家而举办的庆典举行时,纽约新美术馆也有一个展览,主题是关于性别(Gender)、社会和当代艺术。你个人如何看待当代艺术体系中的性别语言?

艾敬:我个人不太喜欢艺术家用性别来区分,我也不会把性别的属性带入作品创作。当然,我不会回避自己的性别,性别是没有选择的,是父母和上天的恩赐。但我认为优秀的艺术家往往是中性的,甚至是没有“性别”的。因为艺术是一种信仰,是一种创造美的哲学。就像我们不会用性别去区分宗教的诸神们,伟大的艺术家应该具有神性,这样的艺术家及其作品才能流芳千百万年。

I Love Heavy Metal(Gold),不锈钢,尺寸可变,2012

三联生活周刊:我们不妨在性别问题上再多聊几句:你如何看待作品中的Feminity(女性气质)?它是否只在女性艺术家的作品中存在?

艾敬:观众有权用自己的个人经验去理解艺术家的作品,当我听到人们说我的作品“很女性”的时候,我会压抑自己的不愉快报以微笑。我当然也会感觉到某些男性艺术家的作品中透露出Feminity的气质,但是我个人只关注和喜欢有神性气质的艺术家的作品。说到底性别还是关于身体的,而精神是超越于身体之外的。

三联生活周刊:这些年来你的作品主题以及符号,主体上是关于“LOVE”。有很多艺术家偏爱“LOVE”符号,比如美国当代波普艺术家罗伯特·印第安纳(Robert Indiana),他的“LOVE”雕塑被称为“像蒙娜丽莎一样有名”。是什么让你同样选择了这个主题来持续深入?你如何让自己的“LOVE”语言和其他人区分开来?

艾敬:正如你所说,以“LOVE”符号来创作的艺术家有罗伯特·印第安纳,也有吉斯·哈林(Keith Haring)。我也曾经问自己,为什么自己还有勇气用这个符号创作,我能够超越他们吗?答案当然不是。我认为“LOVE”这个符号每个人都可以使用,我们每个人对于爱的理解和视角都不同,而因为我们的世界太需要把“爱”这个主题更广泛、更全面地诠释和挖掘,因此我有信心自己的“LOVE”与别人的会不同,同时也相信以“LOVE”的视觉主题去创作也会使之在全球内产生一个无需更多言语的共鸣。比如,我的装置作品《生命之树》是用几万双一次性筷子组成的一棵失去了生命的大树的造型,树枝上落着一只乌鸦,也隐喻了生命的哀歌。这个创作灵感来源于一个有关中国环境的报告,报告中用数字说明了由于对树木砍伐而造成的水土流失以及对相关环境和生态造成的破坏,我想到了我们生活中常见的行为对环境带来的影响和改变,想到了一次性筷子的使用对树木生存的掠夺。这也是爱的一种,是对大自然的爱。那么如果我不是中国艺术家很难有这样的感触,树和乌鸦的色调和寓意也是中国特有的语境。这就是我认为自己可以用“爱”这个主题和符号持续深入的原因。我一直相信爱的力量,因此我会继续做下去。

Walking in the Sun#6,Oil & oil sticks on canvas

90x176cm, 2016

“北京是让我极为挣扎的地方”

三联生活周刊:你在纽约生活过10年,这段经历在艺术上给予你比较深刻的东西是什么?

艾敬:我常常说纽约到处都是灵感,你只需要踮起脚尖就可以够得着。我在纽约生活期间看了很多展览,艺术博览会以及拍卖行的预展、街头艺术等等,那些给我很多启发,我总是被触动,感到很兴奋甚至不安。于是我行动起来,我在纽约曼哈顿下东城创建了自己的第一个工作室。在纽约这个艺术展示中心,来自全世界的艺术家们在这里绽放,人类近代文明史也在这里被供养,我没有被打败,反而被激励,这是纽约很奇妙的地方。

三联生活周刊:回到北京这些年,深刻在你经历中的东西又是什么?

艾敬:北京是让我极为挣扎的地方,但是这种挣扎似乎让我更有存在感。环境污染以及堵车还有工作室面临拆迁的不安因素都只是小小的干扰。那些需要其他工匠去配合的装置作品,要求高质量去完成的时候往往需要反复沟通和返工——中国是一个追求数量而非质量的地方,这种价值观已经根深蒂固。梦想的路上每个人的境遇和追求都有所不同,好在人心总是向善和向上的,大家都有对美好生活的向往和追求。生活改善了,艺术和美学自然会是我们最为渴求的精神享受。要达到那个标准必须经过严格的自我审视过程。我比以前更宽容地看待理解和包容,也更加懂得感恩。

艺术创作不容易,但是非常奢侈。艺术家用宝贵的时间倾其一生去创作是奢侈的“苦行僧”一般的生活,奢侈在于艺术创作的结果不是要解决柴米油盐,而是论证其思想与艺术成果的价值是否对一个时代乃至几个时代具有意义。这一点不是作品能卖出去就行了,而是你的作品究竟对人类会有多少贡献……想到这里有时候我就不急了,我就想自己热爱的事情不一定能成,这是我这一生的修行,我何必给别人增加太多的负担?!也因此就会把心性再往下沉一些,艺术是一个向内求索的过程。

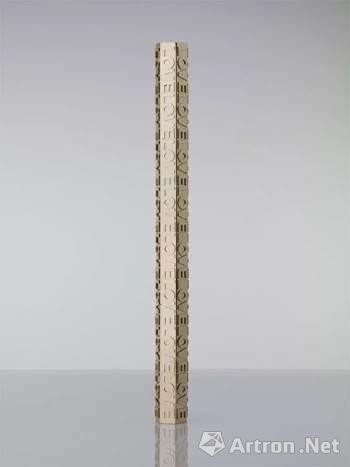

棋子,装置 黑白棋子各30个 紫铜、烤漆

90x90x33cm,2010

三联生活周刊:在歌手和艺术家这两种身份之间,你选择了成为职业艺术家。你觉得从艺术爱好者跨越到职业艺术家,这之间是否也存在一条本质界限?有没有这样一个时刻,比如在某一件作品的创作过程中,其中所经历的一切让你觉得自己终于跨过了这条界限?

艾敬:我从1999年拿起画笔,直到2007年才第一次被邀约参加展览。作为职业艺术家的创作和展出虽然仅有10年的时间,但是近20年里我一直在学习和实践中进行视觉艺术的创作。如果音乐也能被定义为艺术的话,那么我从事艺术创作的时间有近30年。于我而言创作是一种习惯也是一种能力,这种能力我一直都有。当有人说我跨界的时候我会说:我从未看到界限,因此也就跨越了。

生命之树, 装置 一次性筷子以及综合材料

300x300x350cm, 2010

三联生活周刊:说说你喜欢的一位艺术家吧。

艾敬:我一直喜欢马克·罗斯科(Mark Rothko)的作品,而且越来越喜欢。十多年前我就被他的作品深深吸引,当时我认为他的作品有中国水墨的用笔,轻盈剔透,我很惊讶西方艺术家有这样的技术手法。渐渐地我感觉他的作品可以给我带来精神上的空间进入冥想的状态,使我安静下来。他的作品具有强大的情绪控制能力。我想这或许是因为我之前做音乐的缘故,音乐也是关于情感和情绪的抒发。我在中国国家博物馆做展览,有件装置作品《我的母亲和我的家乡》是由我母亲以及54位家乡亲朋好友完成的,当这件宽6米、长16米的挂毯吊挂在展厅的时候,挂毯的背后是一个个抽象的色块组成的画面,犹如罗斯科的画作一般,那时候我激动不已,我似乎觉得我和他之间有一种内在的联系。于是我尝试为上海中华艺术宫举办的个展创作三幅新的系列画作:在“LOVE”符号上覆盖色块。那个创作时期极为痛苦,色块的组合常常使我陷入沉思,我被这些色彩的选择困在一个迷局里走不出来,我甚至感觉自己快要抑郁了,我拼命挣扎。当我完成这三幅作品的时候,我把它们命名为:Mr。R,是想向罗斯科致敬和告别。我对自己说,我再也不会持续这个系列的创作了,因为我感觉自己深受罗斯科的影响。其实后来看也没有那么严重,我的艺术家朋友包括画廊老板都喜欢这个系列,他们并不认为这些作品有罗斯科的影子。但是一位艺术家需要建立自己的语言体系。或许之前是我想多了,总之我感觉自己是一个幸存者如同“活”过来了一般。试想罗斯科用多少心力去完成一个强大的作品,每一件作品的创作背后,艺术家的精神又经受了多少的煎熬呢?

我的母亲和我的家乡, 装置 废弃毛线、玻璃钢、硅胶

1600x600cm, 2012

三联生活周刊:很多艺术家都回答过“艺术何为?”(What's art for?)这样一个问题,能说说你的答案吗?

艾敬:我认为艺术是一种信仰,艺术与宗教是一样的,具有引领启发和开创的精神,艺术也具有传承发展和颠覆的作用。伟大的艺术家不是解决和探讨人性的思考,是超越人性的层面,具有使人们进入一个探求精神内核以及寻求宇宙世界的能量的功能。艺术就如同先知,把没有发生的事物提前预告。我曾经在《挣扎》一书中说过:“Art Is Everything Before Everything。”(艺术先于一切事物发生。)